near house

“小ささ”を“近さ”と読み替える

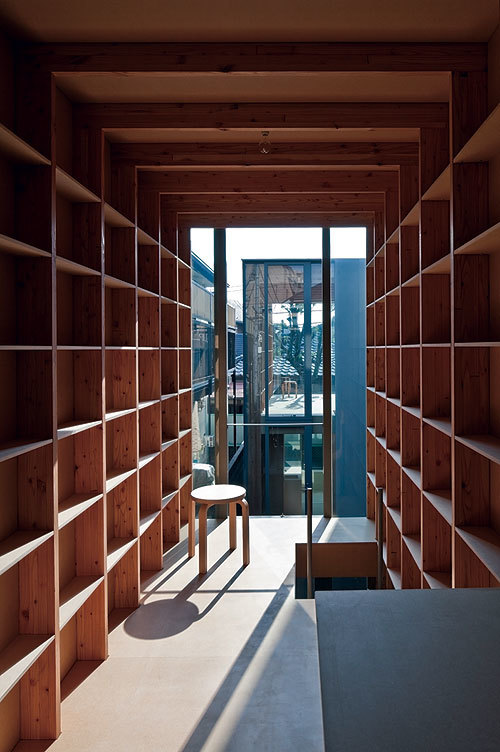

都内でも比較的細かな地割りの続く密集度の高い住宅地。それを更にもう一段分割して分譲された敷地は、当然、それなりの“小ささ”である。旗竿型という、 整形ではないこのタイプの地型では、面積に比べて周長が長くなるため、隣家や隣地の植栽などが間近に迫ってくる事になるが、地域固有のスケールの小さな肌 理からか、圧迫感というよりは、こまごまとしたモノ達が寄り添い合っているような、程よい親密さを感じさせる近接性とも受け取れた。 “小さい”と言ってしまえばそれまでだが、“近い”と言うと、それは建築的な恵みに変わる可能性が生まれてくる。この“小ささ”を“近さ”へと読み替えることで生まれる価値を求め計画を行った。 施主夫婦の職業上、また建蔽率の消化を目的として、建築は2つの小さなボリュームへと分割され、間に中庭を挟みこむ構成をとっている*1。ボリューム間の 距離が“近い”ため、庭は完全な外部というよりも、2つの室内空間をつなげる半ば内部のような延長された空間として意識される。 また、それぞれのボリュームは、厚さ30mmの唐松の集成材からなる柱-梁架構を@450mmの近接した間隔で並べることで形成されているが、この架構間 の距離の“近さ”が建築全体の“間合い”を規定している。これは建築というよりは家具やプロダクトに近い間合い*2である。使用される材も、そのような近 い間合いで人と対峙することから仕上げの具合は決定され、唐松集成材も針葉樹MDFもモルタルも、ほぼ同程度のピーチスキン状の微細な肌理へと調整され、 このスケール故に可能になるプロダクトレベルの精度によって施工された。通常の建築では意識できない程の解像度の高い世界が、建築に空間の広がりとは異な る次元の“奥行き”を与えることになった。 “小ささ”を“近さ”と読み替え、これを突き詰めることで、住宅は建築の領域を越え出てプロダクツの世界へと繋がってしまった。そういう意味では「住宅に“近い”なにものか」としてNear Houseは存在し初めているのかもしれない。 (*1.建築可能な敷地部分は“旗竿”の“旗”部分と、パーキングとするために多少巾が広くとられた“竿のグリップ”にあたる部分だけであった) (*2.例えば一般的なカラーボックスは巾450mmで材厚は15mmである。Near Houseはこれを並べたものに等しい)

「小さな建築」と「大きなプロダクト」の間

柱-梁架構を@450mmという細やかなピッチで反復しているため、主要構造材である唐松の集成材は厚さ30mmと、木製家具程度のスケールにおさまって いる。よって各部材は非常に軽く、ハンドリングにクレーン等の重機を必要としないため、主要構造体でありながらもそれらは「手の精度」によって扱われる事 が可能になる。<それより軽い他の部位は、当然手作業で製作されるので、建築全体がプロダクトの精度で実現され得ることになる。 唐松集成材は全数検査を行いその強度を確認しているが、これは木造建築でありながらもすべての部位を計算によって把握し、ムダや不合理がない状態として適 切に設定するためである。ジョイント部も、同じ目的から、発現強度の保証された金属ダボと樹脂の組み合わせによる接合金物(ホームコネクタ)を用い、建築 全体を明瞭な理解の元に置くことを意図している。各部は建築の慣習的なボキャブラリーに依らず、単純に機能的・合理的な美学に沿って決定されたのである が、その結果、その小さなスケールと併せて、建築はよりプロダクトに近づくことになった。 「小さな建築」と「大きなプロダクト」の中間に位置する住宅である。

- Jahr

- 2010